Danza Nuragica

I principî giuridici sono molto importanti nella vita. Mi viene in mente un breve articolo letto qualche generazione fa, dove si ricordava una verità su un mondo di grassatori volti a tutto ciò che è animato e inanimato. Tutto è a rischio di furto e lucro privato. Una riflessione del diritto romano riguarda la… res omnium, che non può essere res nullius (le cose di tutti, poiché tali, non sono di qualcuno in particolare o, ancor meno, sono a disposizione dei più furbi).

Inoltre, godere in vita di un bene comune, inalienabile, non può dare il destro di assaltare a proprio uso e consumo la proprietà pubblica.

Il guardaboschi vivrà gran parte della vita fra alberi e animali selvatici, ma ciò non lo renderà mai padrone di quei beni naturali, che sono res omnium e non res nullius, ancorché egli li senta come suoi o vi sia profondamente affezionato.

Simile discorso si può fare per milioni di persone al servizio di privati e dello Stato.

Analogo discorso vale per l’usciere di un Museo o per i burocrati addetti alla tutela dei monumenti, per giochi politici o fatalità, dei quali beni si sentono certo i padroni e mostrano di fare di essi ciò che vogliono. Purtroppo, a volte occorrono secoli perché si conseguano norme giuridiche corrette.

Dunque: i monumenti preistorici, come le risorse naturali sono res omnium (o dovrebbero esserlo), nella loro fisicità e nell’importanza sociale, culturale e magari economica. Tutti sanno che è banale dirlo, lapalissiano… moltissimi ne sono certi, ma altrettanti no, sia perché l’argomento non li tocca sia perché asservono i beni archeologici come mezzi della propria ingorda carriera, sempre troppo lucrosa. Questi ultimi sono notevolmente i peggiori nemici dei beni archeologici; in loro prevale l’arroganza, la presunzione di un senso di potere assoluto: ne dispongono in nome di un vago diritto inesistente, solo preteso. Sono avvezzi alle scorciatoie per tessere di partito (le nuove chiavi elettroniche) e appartenenza alla nuova feudalità politica.

I monumenti preistorici, per loro stessa specificità, sono i più fragili davanti a tali bipedi narcisi, egocentrici e dunque insensati. Spesso, i giovani che lavorano al mantenimento e al godimento dei presidi turisticamente proponibili sono o hanno motivo per sentirsi sotto ricatto dalla superbia di questi tacchini tronfi, che spesso diventano aggressivi, impongono le loro amene favole da incapaci e minacciano ritorsioni… ove i giovani non manifestino sottomissione!

Invito al ballo

Casualmente, in una conferenza in quel di Ozieri, si parla di nuraghe. Un’attempata oratrice, fra le varie gaiezze da salotto disse che in un suo scavo archeologico – mi sfuggì dove – mise in luce una rampa gradinata nuragica a cielo aperto, posta fra due torrette. Sì è vero, non si disponeva ancora di questa casistica dacché mancò il Padre garante.

Oggidì ciascuno, sia pure con molte incertezze, ormai elabora per sé… lutto e disciplina.

Un mio fugace invito a specificare il fatto fu stroncato come lebbra: segreti di stato e… personali, soprattutto. Le domande non sono gradite: ¡nulla si concede ai rivali! C’è sempre qualcosa che sfugge a molti: la scala nuragica intermuraria a cielo aperto (sic?) mi mancava proprio, dopo mezzo secolo di visite attente ai monumenti nuragici. Urge tener conto di così acute novità.

Primo movimento

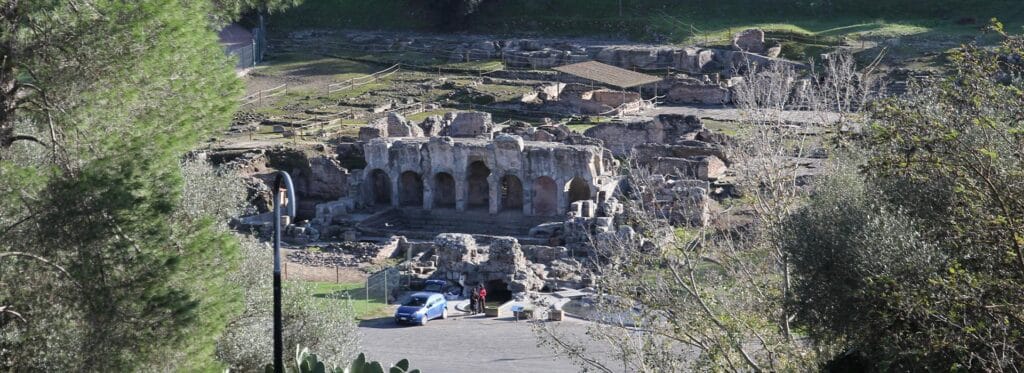

Per non cambiare pista da ballo… mi sovviene un’immagine lontana del nuraghe di San Nicola (ciò che ne resta), dell’omonima frazione distaccata di Ozieri, che fu svuotato nel cuore e nel “pericardio”.

Pressoché fagocitato dalle palazzine dell’abitato, sorprende per non essere ancora divenuto sede di una comoda discarica; per ora, qua e là, poche porcheriole eterogenee: ¡Un plauso al civismo dei popolani!

Davanti alla torre centrale è un piccolo cortile che accoglie le aperture di due torrette addossate e antistanti alla detta. È ben costruita… nella parte basale residua, più alta delle affiancate e foriera di curiosità per certa regolarità e ingiustificate aggiunte sopra e oltre l’architrave d’ingresso: ci sono anche tre filari elevati su tutti.

A Nord-Est del cortile si vedono gli esiti “a cielo aperto” di una rampa posta tra la torre centrale e l’edificio aggiunto intorno a Est; i blocchi ben martellati; tutto è in trachite e basalto.

Che sia quella la scala sotto le nuvole orecchiata alla conferenza? Indubbiamente, da qui puoi vedere le stelle… ora che l’edificio ha subito le chiudende ottocentesche e la frenesia dei grassi proprietari terrieri e chissà quali altri assalti per almeno tre quarti del Novecento.

Orbene, se all’archeologo manca una visione d’insieme della logica e dello spirito nell’architettura nuragica, per chi valuta, diviene difficile “vedere” la complessità originaria di un edificio con “scale aperte” e si è preda di idee naïves. Mi pare assurdo e non voglio credere… ma tutto è possibile!

Ricordo la patologica autostima dei burocrati per il ruolo rivestito, acuito davanti a un’eterogenea assemblea animata, legittimo campione del ben più ampio parco buoi produttore di biomassa, e così si affossa ancor più l’archeologia preistorica sarda.

Come quando ci si sente osservati, qualcosa nel San Nicola disturba equilibri e fascino antico.

È presto detto: al culmine della torre centrale è disposto in più filari, solo per un terzo del giro verso chi arriva, una sorta di placcaggio: una coroncina… da principessa, fatta di lastre affiancate poste di coltello e in altri modi: a un solo paramento per fortuna, fissato con zeppe e abbondante cemento… di ottima qualità.

Ci si accorge della genialità di tale realizzazione archeologica, certo freudiana, solo guardando alle spalle della chiostra di conci, dove – lieve sollievo – nessun muro di spalla sostiene tanta magnificenza: non ci speravo proprio e c’è da incrociare le dita.

La cosa ha prodotto, verso Sud-Est, un innalzamento regale del nuraghe centrale aprendo così cento altri inchini, come epiteti, adatti per i mai abbastanza “apprezzati archeologi/ghe” della soprintendenza: oserei dire ¡mai onorati/e abbastanza!

La prima piroetta introduce al diritto mondiale dei monumenti. Per esempio: ¿Chi autorizza i burocrati della soprintendenza a violentare in questo modo una reliquia della preistoria contro ogni dettato di leggi italiane e accordi internazionali in materia? ¿Ora il nuraghe è più bello?… ¿Scientificamente è più rilevante? ¡Buon Signore del cielo, guardi e lasci fare! ¿Mai un fulmine?…

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU SARDEGNA ANTICA N.61