Nascita degli Dei

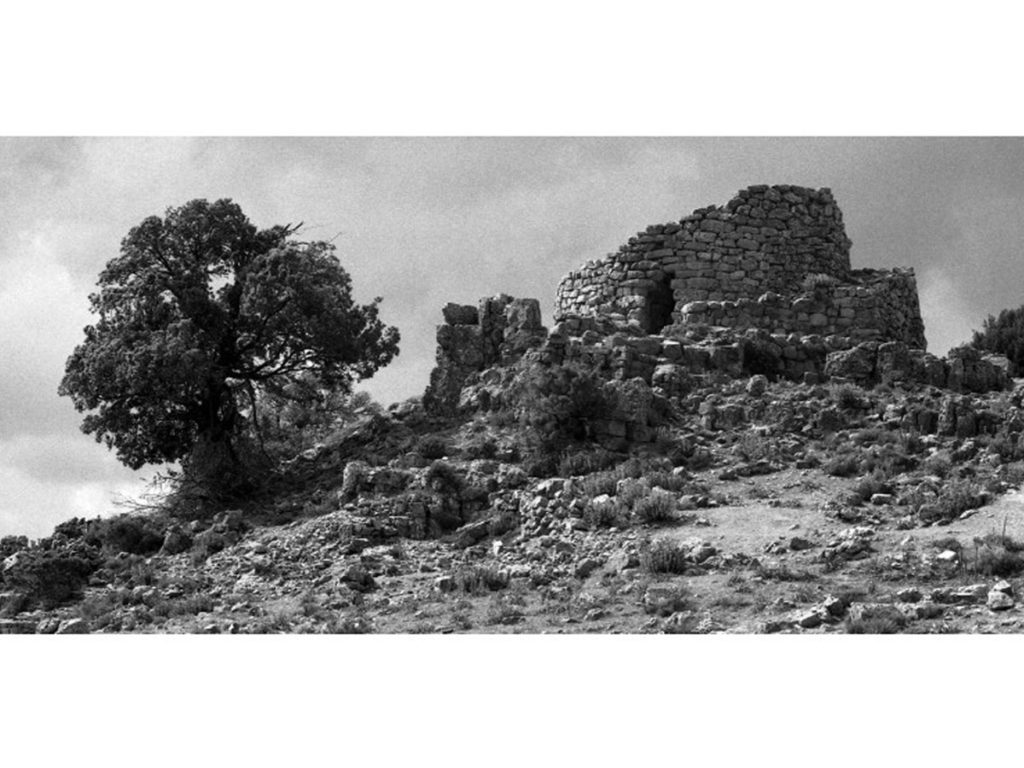

La formidabile scoperta nel 1994 di Göbekli Tepe in Turchia dell’archeologo tedesco Klaus Schmidt, che lavora allo scavo fino al 2014, anno del suo prematuro decesso, ci pone di fronte a una situazione complessa, di non facile lettura. É l’opera dell’uomo primitivo che cambia il mondo. Secondo Schmidt è una grande svolta dell’evoluzione; rappresenta il preludio al Neolitico e a tutto quello che ne consegue. La datazione è certa e oscilla fra gli 11.000 e i 12.000 anni fa. Siamo nel Mesolitico, il breve periodo intermedio tra la “pietra antica” – Paleolitico – e quella “nuova” – Neolitico. Sappiamo che le suddivisioni del tempo preistorico si scandiscono in classificazioni convenzionali per facilitare gli studiosi e per dare un senso e un ritmo al susseguirsi dei periodi. Gli uomini del Mesolitico sono cacciatori-raccoglitori seminomadi, cioè uomini che si procurano il cibo cacciando e raccogliendo tutto quello che è edibile del mondo vegetale, che occupano un piccolo spazio di tempo prima della rivoluzione neolitica. Sono indubbiamente i costruttori di Göbekli Tepe. Questo luogo è un complesso architettonico monumentale che stupisce e affascina per la potenza che emana sia dal lato materiale per il lavoro gigantesco di ingegneria costruttiva e di organizzazione della forza lavoro, sia per il potente senso del sacro che queste pietre comunicano, questo è un luogo dove il divino era evocato e vissuto, un luogo al confine del reale dove accogliere il volere e il potere degli dei.

È davanti a opere simili che prendono forma nella mente le millenarie domande (retoriche): “quando e perché e come” nasce nell’uomo il sentimento religioso, il bisogno del sacro e del trascendente. E altrettanti millenni di studi di filosofia, teologia, etica e morale hanno tentato e tentano di spiegare la nostra inquietudine davanti all’Infinito e lo smarrimento che la solitudine nel tempo e nello spazio opprime la nostra fragile condizione umana, ma ancora, ovviamente, non abbiamo risposte. Forse alla domanda “quando”, in quale fase del cammino inizia questo bisogno di sentire e spiegare l’arcano, di cercare e trovare un Creatore, di prendere coscienza della a vita umana, si può trovare la risposta nell’archeologia. Si pensa che la prima scintilla nasca nella mente dell’uomo di Neanderthal, quando mostra empatia perché si prende cura dei suoi simili colpiti da gravi menomazioni, le prove sono nelle ossa fossili di soggetti sopravvissuti a lungo dopo aver perso un arto perché aiutati a procurarsi il cibo. Ma soprattutto compie un atto davvero rivoluzionario: dà sepoltura ai morti. Forse questo uomo si è chiesto cosa sia questo “smettere di vivere” e perché e dove si vada poi… forse si può continuare da un’altra parte? Forse il corpo va protetto dai predatori, nascosto nella terra. Forse esegue i primi semplici riti per accompagnare il defunto. Forse il sacro, il divino, l’entità superiore si prenderà cura di colui che deve passare oltre.

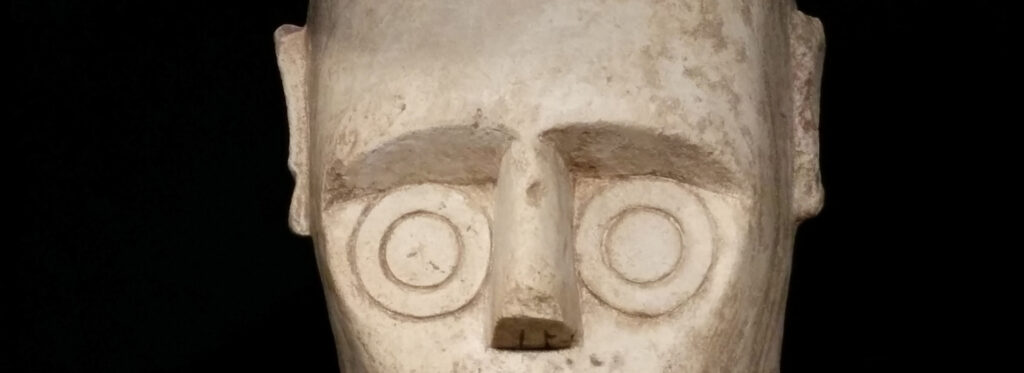

La prima apparizione del sacro manifestata nell’opera dell’uomo viene espressa nelle grotte dipinte già molto tempo prima di Göbekli Tepe. Le più famose si trovano in Francia e anche qui come in Turchia, migliaia di anni dopo, i soggetti protagonisti della narrazione sono animali. Molto rare e schematiche sono le figure che rappresentano l’uomo . Animali, molti, magnifici, potenti, come un’arca di Noè le caverne ospitano le immagini della fauna che si aggirava in Europa intorno a 40.000 anni fa: leoni, rinoceronti, cavalli, uri, renne, mucche, tori, cervi, animali che in parte troviamo anche a Göbekli Tepe. Perché animali? Che cosa rappresentavano? Che rapporto c’era fra loro e l’uomo? E riproducendone le figure in luoghi nascosti e arcani se ne voleva carpire la forza, l’abilità, l’agilità, la naturale potente vitalità? Animali, animali… qualche volta anche l’uomo ne ruba le sembianze, come l’uomo-leone (Germania, Hohlenstein, 40.000 anni fa) o l’uomo che si cela sotto la pelle di una chimera: corna, coda, occhi sono un miscuglio di vari soggetti assemblati in questa figura che nasconde all’interno un uomo, se ne vedono le mani e i piedi, vistosi genitali e un bagliore negli occhi in fondo alla maschera che copre completamente viso e corpo (sud della Francia, grotta di Les Trois-Frères, 15.000 anni fa). Chi sono? Maghi, stregoni, sciamani che entrano nello spirito dell’animale o diventano la bestia stessa. Creature totemiche a Göbekli Tepe: ne troviamo tantissimi, questa volta scolpiti nella pietra di santuari costruiti dall’ingegno e dal lavoro dell’uomo. Spesso sono feroci o velenosi ed è ancora più misterioso il loro rapporto con l’uomo e i suoi riti. Sono passati millenni dall’epoca delle grotte dipinte di Chauvet o Lascaux o Altamira. Che cosa vogliono rappresentare ora? Nel Paleolitico superiore trasmettono forza, grazia, armonia. I protagonisti di Göbekli Tepe invece sono cupi, inquietanti, quasi macabri.La storia che raccontano sembra essere diversa, anche se altrettanto misteriosa. È proprio durante l’ultimo tratto del Paleolitico superiore che avviene un profondo cambiamento nella vita degli uomini. È questo il momento in cui l’evoluzione ci farà imboccare un percorso che ci porterà ad essere prima contadini e allevatori e poi sedentari fondatori di città. Ci sono molte teorie che cercano di fare luce sulle cause di questo grandissimo mutamento.

Arriviamo all’inizio dell’VIII millennio, quando si verifica un evento il cui significato ci è impossibile capire: non solo non si costruiscono più edifici sacri ma si dismette anche l’uso di quelli ancora in funzione: vengono celati alla vista, coperti con sassi e terra, sepolti ma non distrutti. Il santuario viene abbandonato e occultato, probabilmente dalle stesse genti che lo avevano costruito e frequentato, il motivo ancora una volta resterà un mistero. L’idea di Schmidt è che questa azione di annullamento fosse volontaria, oggi questa teoria non è accettata pienamente da qualche archeologo, si parla di cause naturali che avrebbero ricoperto il luogo come grandi smottamenti e frane con conseguente crollo degli edifici. Il mondo dei mesolitici è cambiato. Il loro modo di vivere ora si basa su un nuovo tipo di economia che li trasformerà in contadini sedentari. Il “cacciatore” perde importanza assieme ai suoi riti e ai suoi vincoli religiosi e assieme a essi scompaiono anche i suoi luoghi di culto. Prenderanno altre forme in altri luoghi. La montagna sacra, priva di sorgenti d’acqua e di spazi coltivabili, non è adatta alle nuove esigenze degli uomini e viene abbandonata. Ora c’è bisogno di terreni pianeggianti e fertili, perché l’uomo, anche grazie alla immane costruzione del tempio, ha imparato per necessità a seminare e mietere. La vita si sposta nei fondovalle, dove lo sviluppo dell’agricoltura e in seguito dell’allevamento di animali domesticati, permetterà e favorirà il grande passo verso il Neolitico.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU SARDEGNA ANTICA N.59

Nascita degli Dei Leggi tutto »