[Recensione] Guida al nuraghe Losa e introduzione alla civiltà dei Nuraghes

Esistevano già altre due opere analoghe, dal 2004; una dello stesso Giacobbe Manca, intitolata Il nuraghe Losa e la Civiltà nuragica, Ed. Iskra, accurata, di 110 pagine, 75 foto colore e BN, con schemi ricostruttivi, ecc. (non più stampata). La seconda piccola guida, stesso anno, con ottima iconografia – unica la foto documentaria del pozzo sacro del Losa, ora scomparso – di Vincenzo Santoni, Collana “Sardegna Archeologica” della Ed. Delfino, con circa 40 pagine reali (più 24 pp. occupate dalla Bibliografia, Glossario,

Sommario, Indice ed Elenco pubblicitario delle Collane Delfino), 9 €

“Guida al Nuraghe Losa e introduzione alla Civiltà dei Nuraghes”, invece, è un libro “vero”. Non si tratta solamente di una guida descrittiva fatta perché il turista, dopo la visita, sappia almeno raccontare che cosa ha visto. È molto di più.

In 120 pagine convincenti (di cui solo 8 utilizzate per Indice, Glossario e Bibliografia completi e precisi, seppur

stampati in caratteri opportunamente più piccoli e senza spazi sprecati), un’iconografia strepitosa include anche foto aeree estremamente utili, didattiche ed affascinanti, di grande impatto visivo.

– Il libro, garbato e scorrevole, ha spesso il piglio didattico di una (ottima) guida, con fotografie che presentano funzionali rimandi grafici alla pianta del Nuraghe e permettono di essere sempre ben orientati ed informati su dettagli che possono sfuggire anche ad osservatori attenti.

– L’Autore mette subito in chiaro l’argomento, spiegando con chiarezza al lettore la gran differenza corrente tra ciò che può essere definito ‘megalitico’ e ciò che invece rientra nel ‘ciclopico’.

Si tratta di una distinzione fondamentale: cronologica vista l’enorme distanza temporale che separa le due metodiche (il megalitismo risale addirittura al Neolitico); ma anche d’uso pratico, visto che il megalitismo è – in prevalenza, se non addirittura unicamente – una manifestazione cultuale.

Si prende inoltre la responsabilità delle proprie opinioni ed osservazioni fin dalle prime pagine, accompagnando il lettore tra le proprie ipotesi circa i possibili soppalchi lignei, circa l’uso ed il disuso dei passaggi ‘segreti’ ora obliterati, le metodiche di edificazione e molto altro.

Ma – soprattutto – l’Autore ha il coraggio di formulare un’ipotesi circa la datazione dei Nuraghes in genere (e del Losa in particolare), che egli sostiene essere differente da quella ‘ufficiale’, sostenuta stancamente dagli archeologi cattedratici sardi più per pavido conformismo che per solida convinzione…

Si sofferma su dettagli costruttivi importanti ed evidenti del Losa, che però – stranamente – sono sfuggiti a colleghi archeologi considerati di vaglio, pur essendo le strutture state sempre sotto gli occhi di tutti.

Riporta una rassegna storiografica e fotografica di tutti i ricercatori che si sono interessati del Losa nel corso del tempo: il Della Marmora, lo Spano, il Pinza, il Taramelli ed infine il Lilliu.

Riferisce della grave mancanza di studi scientifici di ampio respiro sul Losa e della presenza invece solo di studi archeologici che definisce – con arguzia – “puntiformi”.

Non lesina le critiche: una, per esempio, proprio all’edificazione dell’edificio che serve da ‘museo’ in loco, costruito a suo tempo proprio sull’area archeologica del nuraghe.

Infine, offre 10 schede (che egli definisce “quadri”) circa generalità, architettura, statica, edificazione, teorie vecchie e nuove, tesi militarista, destinazione,approfondimenti e sintesi. Il più interessante – a mio giudizio – è il quadro 8: esso descrive ciò che avveniva nelle altre parti del Mondo Antico, contemporaneamente al primo nascere, al vivere, all’evolversi e modificarsi del grande e vetusto gigante.

Solo due piccole note negative, che sono errori tipografici: a pag. 114 una nota a piè di pagina mancante lascia nel dubbio.

Nella tavola cronologica a pagina 115, il periodo tra 2.200 a.C. e 1600 a.C. è ripetuto due volte.

Lettura, quindi, consigliata ai lettori ignari dell’argomento nuragico, ai quali servirà da introduzione. Ma anche quelli già esperti dell’argomento vi troveranno motivi di forte interesse, nuovi spunti e – probabilmente – anche alcune notizie documentate delle quali erano all’oscuro.

Recensione di Franco Romagna

[…] formato tascabile, una bella copertina a colori con vista aerea del complesso nuragico; immagine, che si incontra subito dopo, a volo d’uccello, con schematizzati i percorsi per raggiungere il sito da diversi punti dell’isola. La guida si articola in una parte descrittiva generale del monumento, delle sue fasi costruttive e

delle campagne di scavo susseguitesi fino allo stato attuale; e in dieci quadri tematici di approfondimento sulla Civiltà Nuragica: guide nella guida.

L’autore affronta i problemi che ogni studioso si pone davanti a tale emergenza archeologica e architettonica col raziocinio del tecnico, la pazienza del filologo e l’amore dello studioso.

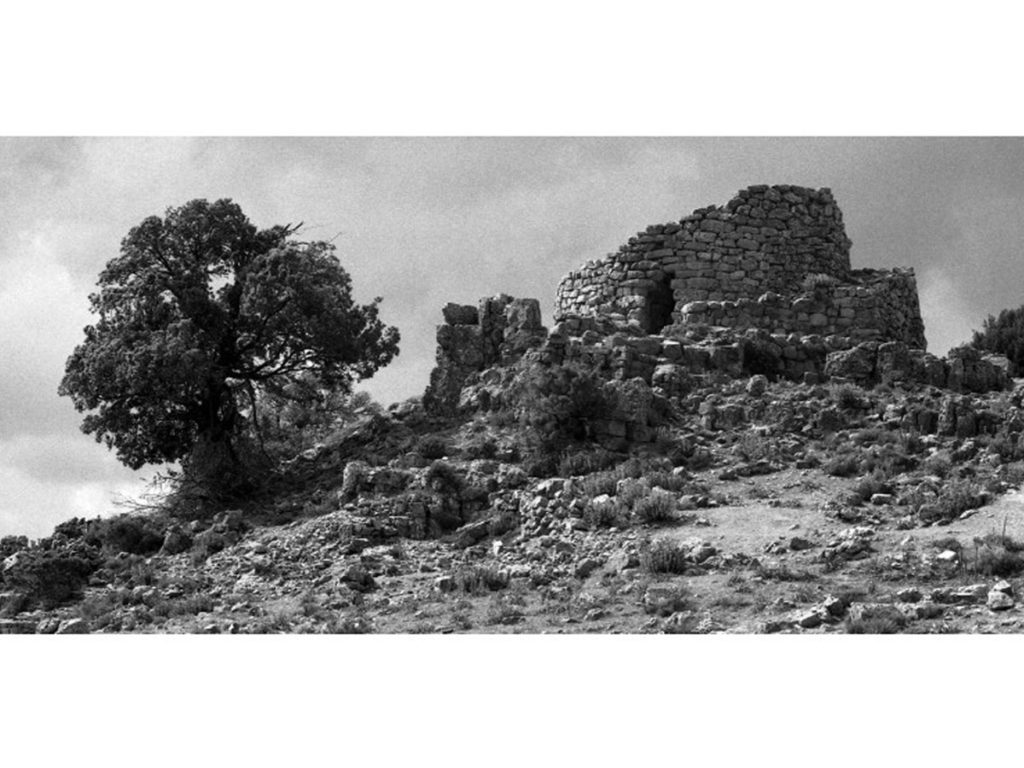

Le immagini a colori e in b/n con didascalie esplicative, forniscono il valido supporto necessario a chi legge e si addentra nei meandri della parte centrale del monumento tra passaggi, spalti, garrite e merli oltre che nei cortili, tra torri esterne, muraglie, capanne e testimonianze di epoche successive.

I confronti con altre realtà archeologiche servono a chiarire aspetti generali e particolari di tecniche costruttive che si riscontrano in nuraghi molto lontani tra loro.

G. Manca nella sua Guida del Losa mette in risalto le diverse fasi costruttive a partire dal basamento formato da grandi pietre grezze (sicuramente una preesistenza) e il prosieguo dell’alzato con pietre di minor dimensione collocate in bell’ordine isodomo.

Le ogive, i corridoi, e i vani nascosti sono spiegati con chiarezza nella loro funzionalità. Nel 3° quadro si dice della Statica delle ogive con un breve cenno sul sistema di costruzione delle stesse […]

un’informazione di carattere generale, giacché la statica necessita uno studio specifico che non può farsi in una Guida, se non per sommi capi.

Nel Quadro 4° sono date alcune nozioni sul metodo di costruire un nuraghe con riferimenti a studiosi del passato.

Interessante la messa in evidenza dell’inutilità strutturale dell’architrave che, a ben vedere, porta solo se stesso.

Si ipotizza una funzione ornamentale e/o una dimostrazione di potenza e capacità costruttiva: come nella porta dei leoni a Micene. Notevoli: la cronologia del Losa inserita in quella generale nuragica; le varie

campagne di scavo; le emergenze attorno al nuraghe che testimoniano il ciclo di vita degli abitanti dal luogo di culto (pozzo sacro); alla commemorazione dei morti (tomba dei giganti).

Con “cenni storiografici” l’autore fa percorrere il lungo cammino della ricerca che inizia con Alberto Della Marmora e G. Spano, quindi Pinza e Taramelli per arrivare a Lilliu, cioè ai giorni nostri.

Di grande aiuto al visitatore del complesso archeologico e al lettore sedentario sono: il Glossario e le Tavole orientative.

Piacevole la lettura.

[Recensione] Guida al nuraghe Losa e introduzione alla civiltà dei Nuraghes Leggi tutto »